|

|

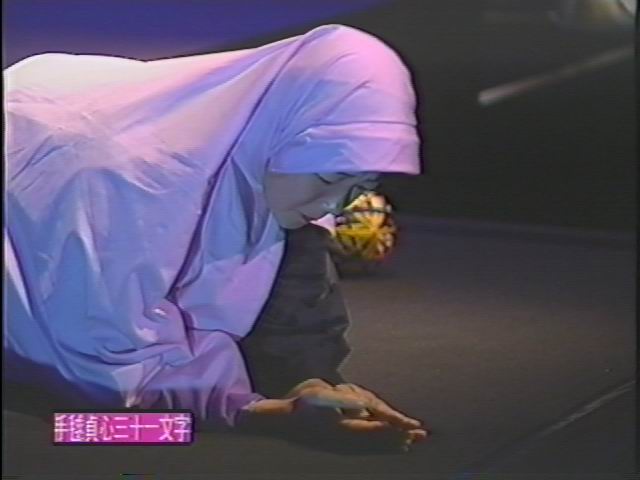

戯曲 貞心尼の花 ・・・芸文館公演   「貞心尼の花」の公演画像 宜しかった(クイック)をどうぞ  貞心尼の動画 yuu yuuの一服の動画 吉馴 悠 一人芝居集 より 貞心尼の花 原作・今 田 東「貞心真心閻魔堂」 脚色・吉 馴 悠 序 時 徳川家治の頃 処 越後長岡の外れの閻魔堂 人 貞心尼らしい。 貞心尼は明治五年七十五歳で逝去 情景 不便につき人訪れることなし。一人行 をなし、仏典に 耽り、万葉集に親しむ。生業を托鉢と針仕事、薇の綿 を芯にして絹の糸で毬をかかるのである。 荒ら住居なれど、尼の庵らしく整然としている。 六畳と三畳、それに厠と台所。 六畳の間に閻魔像と常緑の木が供えられた本尊と経机 。閻魔は地蔵菩薩にも通じる。 上手に簡単な竹の垣根。 下手には冬籠もりの薪が積まれている。 六畳の正面には明かり取りの窓が開かれている。 中央に囲炉裏、それを囲むように畳が敷かれている。 壁には衣桁、嚢中、杖、などが見える。 書卓があり、硯と筆、紙が置かれ、幾冊かの本が傍に 積まれている。手毬が幾つか転ばっている。 仕立物を頼まれての布が隅に置かれてある。 下手の奥に三畳の寝やと簡単な台所と厠。 開幕すると、 上手に小さなトップが下りる、そこには手毬が、笠が 杖が現 われる。 良寛の唄が読まれる。 子供たちとの童歌が響く・・・。 間 波の音がだんだんと激しくなる。 その音の後に自然の奏でる音が続く。 周囲からだんだん溶明すると・・・ 頭巾に法衣の女が筆を走らせている。 ゆっくりと顔をあげて、チラリと明かり 摂りの方を見て、 貞心 あら、すっかり暮れて、(明かりとりの窓を見て)絹の糸のような驟雨(あめ)が・・ ・。枯葉が微かな音を・・・。自然は何と偉大なんでしょうか。暗闇が迷いや定めを和ませてくれ、雨 や風の営みが疲れた体を労わってくれる、励ましてくれる。 それにしても、懐いを短冊の和歌(うた)にして・・・。書いていると何だか身体が熱くなって・・・。まだ生身の 女子が心に棲み付いて・・・。 お恥ずかしゅう御座います。押掛けの弟子、良寛さまはさぞ嘆かれておいででしよう。 風の色が変わると,いつもなら落葉が空に舞うように・・・。白糸の雨がやがて、雪へと変わり・・も うすぐ風花が舞いまするな・・・。 この辺りの物はみな雪の下で冬眠をいたします。その支度は夏の終わり頃から・・・。お百姓さんは 筵を、縄を、薪をと言う風に・・・。 私は長い冬の間にしっかりと仕立物を熟して、お堂の維持費を賄い、読み物、歌 とお習字の手習 いをと・・・。 きみにかくあいみることのうれしさも まださめやらぬゆめかとぞおもふ と短冊の歌を詠む。 まあ、まるで十四五の少女の歌のよう。これでは良寛さまに嗤われます。懐いは、ときめきは女子とし ての慎みまで壊すのでしょうか・・・。 懐いから零れる明かり・・・ 淋しい、辛い、だから余計に愛をしい、募ります、つのります・・・。 島崎は能登屋、木村さま宅の離れに寝起きされての良寛さまと、私の住む長岡の外れ閻魔堂(えん まどう)、私と良寛さまを隔てるは塩入峠(しおねり峠)、それに雪が意地悪をするので、溶けるまで一 人ここでの暮らしになります。 差し障りがより深く念う心の色へ変えてくれます。 今頃、囲炉裏に手を翳しながら、和紙(かみ)へ筆を走らせ、漢詩を和歌を紡いでおられるのではとか、子供 等に囲まれながら童歌に興じ、手毬をついてかくれんぼを・・・・ 角のめし屋のお品書き、屋根に掲げる屋号の文字を、生まれた子へと祝いの 歌を。と、ご自分の為に費やす時間は眠りだけ。 私の思い知る事を蘇らせながら、頬を緩めて、また、これからの・・・。 時はひととき、私の一日は・・・。 夜空け前の四時に起き、お隣の井戸から一番の閼伽水(あかみず)を汲み戴き。それは仏様へのお 供えする清浄水になります。手足を清め、朝の勤行・・・ お勤めが終わりますと、お堂の掃除を丹念に熟し、麦飯を炊き、味噌と漬物で頂き、洗い物を済ませ 、庵をい出て自然のなかへ、立ち木の生きる息吹、健気な草のいのち、鳥の囀り、鳥といえば鳥を私 は羨んだことが御座います。あの翼があれば、雪の塩入峠をいとも容易く跨ぎ良寛さまの囲炉裏端へ と。この暫しの散策が私に色々のものを感じ取らせてくれるのです。 良寛さまのように・・・。 私にも、生きものと、話すことが出来るようになるのでしょうか。 帰って頼まれ物の仕立てに取り掛かります。大店の奥さまの打掛けから、可愛い娘さんの人生の門 出の嫁入りの晴れ着、遊女の褥着、ありとあらゆる針仕事が、私を頼りに持ち込まれます。さして得意 ではなかった嗜みの針仕事、根を詰めて糸で綾なします。その間は、良寛さまのことを忘れて着る人 の幸せを糸に託して・・・。ひと段落すると、明かり取りの下に転がる手毬のかがりに時を使います、良 寛さまはいつか、 「貞心尼の手毬は飾りも見事なら良く弾む」その世辞とも思える賛嘆を頂きたいと精を注ぎまする。良 寛さまと今まで過ごした時の楽しさを思い起し、これからなにをどうと考えていますと、頬はぽかぽかと 、身体の中に温石をい抱いたように火照り、仏に仕える身でありながら不謹慎な事でございます。その 念いが、次には墨と硯の世界へと・・・。 「なあに~何事も自然が一番じゃ、逆ろうことが何であろうかな」 良寛さまの言葉が軽やかに鈴を鳴らすように響きます。 この、何の変わりのない繰り返しが、私の修業、解脱への道程・・・ そんな一日はほんの一時。時の流れの速さに繰り言のひとつもと・・・。ですが、雪の季節はむしろ有 り難いと念う、人間とはなにかと思いて・・・。深く祈念を仏典の中に求めて彷徨、あれこれと応えのな い思を巡らせ、その一時が御仏に寄り添える時でございますゆえに。 あれは、はじめて良寛さまにお目にかかったのは・・・十七の春。 長岡藩士奥村五兵衛の娘ますことして生まれました。母は長患で他界し、家の米櫃は空っぽ・・・。口 べらしの為に、早く嫁に行けとの父の胸の内・・・。そのように思うては・・・。きっと、自分の娘でいるよ りは幸せを掴めるであろうとの父の想い・・・。いいえ、何もかも、時の運び、北魚沼郡の小出で医者 をしておられた関長温(せきちょうおん)から話があり、これも定めと決め縁の糸を結び輿入を・・・。 花嫁籠の中で、 「汝がつけば 吾はうたひ あがつけば なはうたひ・・・」 「ひい ふう みい よう・・・」 こども達の燥ぐ声とともに聞こえたのが、良寛さまのお声でした。 無論その時、そのお声が良寛さまだとは・・・。 わたしは、籠の引き戸をずらせて、面長な輪郭の中に、はっきりとした目鼻唇、頬の肉が反り落ちて いるようで、より、耳の大きさを・・・霞みそうが群れをなして咲き・・・ その時、何故かこの出会いは唯一度のことではないと感じたのです。 人の妻への道程のなかでそのように感じたのは不貞なのでしょうか? そう思った報いなのでしょうか、嫁いでの五年の日々は地獄でございました。 頼りない夫、口うるさい小姑、何事にも細かく厳しい姑、口性の喧しい小働きの女たち。 本が読め、紙に硯、筆、その中で子を為してと考えていた私は、夫の医療の手伝い、待合の人達へ 薄い番茶を、薬の調合と、毎日が忙しく、自分の時間などとてもとても。 夫との寝やの床は、障子を隔てての側に姑の床がと言う、私の行いの総てが見張られているようで・ ・・。 「まだややが出来ぬのか?」との姑の叱責するような言葉。 「若奥様はお可哀相じゃ、主人は不能で種なし茄子・・・」 「ほころびかけた牡丹の花の滾る蜜は梔子の花の香り・・・。若奥様はどのよう になさっておいでなの かしら」 小働きの女の陰口。 ほころびかけた牡丹の花、梔子の匂い、その事も知らずに・・・、いた私が漸く分かり、顔を赤くし俯き ました。 五年間、そんな時の流れの中で、待合に客が落とす良寛さまの噂、歌がどうしたの行いがどうだった のと、それが、せめてもの慰めでありました。 夫が丹毒であっけなくなくなり、私は着のみ着のまま里へ返されました。 ほっとしました。 家に帰りましても、子持ちの誰だれの後添いに、大店の隠居の妾にと。 私は、逃げるように家を出て、柏崎の乳母を頼って・・・。 その乳母も、二ヵ月もしないうちに逝かれ、拝みにこられた心竜尼様に出逢ったのです。 たしか十二の時に、 長岡からは海は遠おく、一度乳母に手を引かれ柏崎へ・・・。その時初めて海を・・・。その広さに圧倒 され茫然と眺めたこと・・・。汐の音になぜか身体が熱くなり・・・。月・・・。 二十三の時は、 柏崎からの海の眺めは大きな川の流れに見えました。何一つ同じものがない砕ける波濤、その音の 凄まじさ。まるで大きな生物が、広がる空の中へ溶け込み一つとなって消えていくというふうに。 その姿に、人間の迷いや喜びはなんと小さいものかと、心の中にあったものが吹き飛んだように・・・。 白いふんわりとした雲はいつかみた良寛さまのお姿に変わり、無邪気に戯れるお姿に、嬉々とした笑 顔に・・・。 それは、この私を仏の道へと・・・。 私は、良寛さまと同じ仏の使いとしてその道を辿りたいと・・・。 私は、柏崎は閻王(えんおう)寺の庭に立っておりました。 帰るとことてないわたしは、そこに住込み、寺女のように働きました。 髪を切ると、眠竜尼さま、心竜尼さまに申し出たときには、 「そんな若さで出家しても通しきれるものではありません」 相手にしては貰えませんでした。 今までの、総てを過去のものとして、新しく出なおしたい、その願いが届くまでには時が過ぎましたが・ ・・。 一年後、二十四まで慈しんだ髪を落としました。 「ほんに勿体ない、未だ今のうちなら間に合うから」鋏と剃刀を入れながら何度 溜息をつれたことか 。 「艶やかな黒髪、白い餅肌ゆえに余計に映えて・・・綺麗じゃな」 「未練はございません、どうぞ宜しくお願いいたします」 「剃った後の顔も、なんと美しい」 心竜尼さまはふつくらとした顔を綻ばせていった。 「この長い髪は取っておくように」 眠竜尼さまが元結(ひも)で根元を束ね、奉書に包んでくれた。 白い襦袢も墨染の法衣も頂き、着けてみた。 何やら身が軽くなったような、心まで清められたような・・・。 「まるで、小僧さんのように可愛い」 「なんと可愛い比丘尼(びくに)じゃろうか」 剃り落とした青い頭を見られて、お二人はまるで子供のように燥いでおられた。それから、お二人を 師匠にして色々と学んだのでございます これで、良寛さまと同じになれた、その思いの方が強をございました。 あれから・・・。あれから二年の歳月が・・・。 今は・・・。 鳥達も冬の支度を終えて・・・。 暗転 破 閻魔堂 貞心尼が一人。 貞心 冬芽が弾けて・・・ 雪解け水がせせらぎの音に変わります。その音はまるで良寛さまの心の音、いいえ、浮き立つ私のと きめきの鼓動・・・。春、はると何度、何十、何百、何千と書いたことでしょう。朝焼けをひとつ、ふたつ、 みつつ、と数えながら迎えたでしょうか。そして、沈み行くお日様に幾度となく手を合わせたことでしょう 。 あの塩入峠の雪が私と良寛さまの仲を裂きより遠くへと引き放す。もっともっと私の懐いを熱くして、 燃えなければ・・・。そうすれば雪が溶けて・・・。一時でも早くと・・・。仏に仕えるものの懐いでは御座 いません。 「女子の命の髪を切ることは、俗世の女子の色欲、好いた好かれたを断ち切ること。黒い法衣を着け るのは色に迷わぬ断りぞ」 「自然で良いのじゃ、そのままで、そのままで、仏の慈悲は五欲、煩悩の苦しみまで充分知っておられ るのじゃ。それ故の苦しみだけで仏はお許しくださろう。そのままで、なすがままで・・・」 その声についつい・・・。苦しみが多いいほど仏に縋り行くことでいいのだと良寛さまは申されおいでな のでしょうか。 真っ白な雪、そこに私の懐いの色が落ちて・・・。 私が初めて良寛さまの下をお尋ねいたしたのは、良寛さまが六十九、私は二十九・・・男と女と言う垣 根を越えた人と人との出合い・・・。 頭の中で・・・。 何度もお会いして語り合い、幾夜明けた事でしょう。囲炉裏に向かって閻魔様と地蔵菩薩が一緒、万 葉集はどうの、森羅万象の一つ一つが仏の姿、紙に筆を撫で一気に走らせる踊り文字の歌、吐息と 心の臓の響きが見える空間。私が前に静座をしてじっと見詰めると、はにかんだような幼子が見せる 仕草。ほんにこころは色々な良寛さまを見せてくださいました故に。その思いは仏様の申された極楽な のでしょうか。 そのような年月を経て、つらい関長温との五年、剃髪をするまでの一年、閻王寺での修業の二年。そ れから閻魔堂での二年、常に良寛さまのことが私の生き方の道標として・・・。 春から夏にかけて懐いを重ねて・・・。 お会いするために、良寛さまに着けて頂こうと肌着を心をこめて縫い上げました。私が縫った物をせ めて良寛さまのお側へ・・・。肌着は私・・・。 私は、お会いしたいとの懐いに負けて・・・。柏崎の岩場から荒い波の砕ける日本海へ飛び降りる気 持ちで・・・ 「ように来なさったな」良寛さまのお口からと・・・。そのお言葉が頂けると思い・・・ そう言うて下さったのは、能登屋のお内儀。 「良寛さまも、貞心さんのことを気にしておられましたょ」 歳のことはどこかえほおり投げてまるで子供のように無邪気に囃したてました。 「良寛さまが手毬が好きじゃというので、薇の綿毛を芯にして絹の糸で綺麗なかがりをしていますのょ」 私の懐いを弄びまるで楽しんでいるように・・・。 そう言われると私が困るので余計にからかうように・・・。でも、決して悪い気がいたしませんでした。 良寛さまは寺泊へお出掛けになっておられ・・・。 お会い出来なくて・・・。 懐いに負けぬ綺麗な手毬を置いてその日は帰りました。それに、私の身代わりの肌着を添えました。 そして・・・ これぞこの仏の道に遊びつつ つくやつきせぬみちのりなるらむ 良寛さまは、出雲崎の大庄屋橘屋の跡取り山本栄蔵として産まれ、平らに時が過ぎていれば・・・。山 本栄蔵として終わっていたでしょうに・・・。 人の定めとは悪戯なもの、父親の左門泰雄は商いに向いてなく、五七五に魅せられ惹かれ以南と号 を持つ程の歌うたい、だんだんとお日さまが当たらなくなり・・・。以南さまが家を出た後、十七で栄蔵 さまが庄屋見習いになられ・・・。 代官所のお役人と村人の仲を・・・。飢饉が続いて、百姓一揆が・・・。その斬首に立合、お優しい性分 の良寛さまはいたたまれなくお腹の物を吐いてしまわれ・・・。その場でひっくり返ったそうで・・・。 良寛さまは・・・ 何もかも嫌になり、自棄を起こされて、放り出して・・・。 光照寺へ・・・。この世をお捨てになって・・・。 そこで四年間の寺男としての務め・・・。 大忍國仙和尚さまが越後へ・・・。良寛さまは導かれるように玉島は円通寺へと・・・。 二十二から三十五まで、僧堂での御修業・・・。 良寛さまのお目に映ったのは仙桂和尚・・・。一日作さざれば一日喰わず、の教えを守られての姿、 道元禅師の百条の教え「只管打座(しかんたざ)」の行いのありさまを・・・。仙桂和尚様は真の導者じ ゃと・・・。 曹洞宗の教えはと後に書いて御座います。 十二年間の修養の後にどこのお寺の住職になってもいいとのお許しを受けられて・・・。 國仙和尚さまが円寂なされるまで、円通寺にて・・・。その後は・・・。 西行法師さまが辿られた平泉までの道程をとか・・・。五年の放浪の後に・・・。 故郷の國上山の五合庵にこもられて・・・。 五合庵には四十から五十八迄の十八年間、そこを終のすみかになさるのかとみんな思われていたら 、國上の麓の乙子神社の草庵に移られそこで十二年間・・・。そして、突然に能登屋の木村さまの離れ へ・・・。越後、良寛さまの故郷での三十年、寺の住職の口が掛かっても断り、自由気儘に和歌に、書 に、子供たちとの遊びに・・・。ほんにのんびりと・・・。 人がなんと言おうが自然と道連れ手毬歌・・・。 詩僧とも聖僧とも呼ばれるご身分になられ・・・。 良寛さまは「僧にあらず、俗にあらず」大愚良寛と名乗られ、破れ法衣を気にするでなく・・・。悠悠自 適の一人道を・・・。 生涯身を立つるに懶く(ものうく) 騰騰天真に任す 嚢中三升の米 炉辺一束の薪(いっそくのたきぎ) 誰か問はん迷語の跡 何ぞ知らん名利の塵 夜雨草庵の裡(うち) 双脚等間に伸ばす 良寛さまの歌でございます。 なんと羨ましいことでしょうか。 何も望むものはない、総てを自然に任し、貯えとしては三升の米だけでいい、それに囲炉裏に焼べる 薪が一束あればいい、みんなが色々と私の事を問うが、名を成すとは塵のようなもので大したことで はない、夜の雨を遮ってくれる小さないほりがあればいい、そこで両足を伸ばす事が出来れば何もい らない。 この詩を何度いいえ数えられない程読み書き記したことでしょうか。 能登屋の良寛さまをお訪ねして、肌着と手毬を置いて・・・。それに歌一首を。閻魔堂へ帰る途中から 急に恥ずかしさに・・・。はしたない、女子の私がと言う後悔が・・・。 早い秋の夕陽が私の姿を赤く染めていました。まるで懐う人への色のように。 またもこよしばのいろりをいとはずば すすきおばなのつゆをわけわけ 春の気配に勇気を貰いたいと春を心に蘇らせて・・・。懐いました。 風の色が本物の春に変わり、梅が桃が、花を付けて落ち、櫻が・・・。 櫻、まるで私の生き方を・・・。お日様に顔を向けることなく咲き旬を過ぎて散る。 この私とて、咲いて見詰められ惜しまれて散る、そんな生き方を・・・。 男の荒々しい力で毟り取って貰いたい・・・・。櫻を見て決心がつきましたがそれを行いに移すには一 夏の時の流れが・・・。 良寛さまを訪ねる勇気も櫻が与えて下されたのかも、もっと華やかにと励まされたのかも。 閻魔堂から麓を見ていますと、山櫻が・・・。風の悪戯に弄ばれていて・・・。そんな日は、夜の褥は身 体の火照りで眠りの中へ引き入れてくれなくて・・・。 経文を読み続けるのですが、身体の芯が燃えて身を持て余します。 良寛さまを懐って、歌を書き、水ごりをして忘れようとしている間に朝が・・・なんど、そんな日が過ぎた ことでしょう。それは、春の過ごした日々でしたが・・・。夏の残り陽に汗が肌を流れるのを濡れた手拭 で拭いていると、まるで・・・なんと言う妄想でしょうか。秋の夜長に春のことを思い起して・・・。夕陽の 中に法衣を解き白い肌を赤く染めて、夜空に散る満天の星・・・、それ程の懐いを・・・。 秋が深くなっても、あの春の夜の夢が、その夢に縋ってもう一度と・・・。 まだまだ修業が足りません。 そんなある日、 良寛さまの・・・。 手毬と肌着有り難く納受仕り候。折角御出之処、留守に致しお目もじ適わず残念に候。 つきて見よひふミよいむなやここのとを とをとをさめてまたはじまるを 私がお訪ねして一ヵ月後、良寛さまのお礼の文と、歌一首。 何回も何回も読んでいると・・・。 「あそびにおいで」の声が・・・。 嬉しくて、手毬を取り出して、夢中で突き始めました。 ♪「ひつと一人じゃ生きられぬ、二つ二人じゃどうじゃろか・・・」 暗転 急 閻魔堂 貞心尼一人 貞心 良寛さまのお身体のことは案じておりました。 悲しみが冬の気配をより感じ取らせます。 今、良寛さまとの事を「蓮の露(はちすのつゆ))」として・・・。 書き残すことで、良寛さまを忍びたいという懐いが・・・。 「良寛禅師と聞えしは出雲崎なる橘氏の太郎の主にておはしけるが・・・」 「懐う人があります」と良寛さまがまだ、乙子神社の草庵に居られる時に、仕立ての世話をしてくださる お内儀にせがまれ打ち明けたことが御座いました。 「比丘尼にしておくには勿体ない、いい人でも居られるのでしょうか」との言葉に答えたものでした。 「そのお方は・・・」 「はい。良寛さま」 懐ってもみなかつた素直な懐いが口から飛び出していて、なんと恥ずかしい懐いをしたことか。 それからは、良寛さまの歌や書を貸してくださるようになり、素直に言ってよかつたと・・・。 私が初めて良寛さまにお目もじ致しましたのは・・・。 お礼の文と、歌一首のすぐ後で御座いました。 身仕度をし草鞋を履く前に、塩入り峠に雪でも積もれば、と言う懐いで御座いました。 心は急き草鞋を結ぶ手が思うように動きません。ころばるようにとはこの様なさまかと・・・。 「いつ来られるのかと、良寛さまは楽しみにしておいででしたよ」 能登屋のお内儀が囃します。 「さあさ、一先ず喉を潤をいなさって。良寛さまはどこにも行かれませんから」言っておほほと嗤う。 「少しお痩せになったようですよ」心配の種を播きはやる私を諫めます。 お内儀は良寛さまのことを言うと顔を真っ赤にする私が面白いのか、話の種にして・・・。 「さあ、もう息もあがっておりませんわ。ゆっくりと来たと言う風に・・・」 色々と知恵を授けてくださいまして・・・。まるでご自分がことのように。 私はお内儀に案内されて・・・。 「良寛さまにこんなむさ苦しい処ではと・・・新しく普請をと言ったのですが」 良寛さまなら夜露が凌げればと言うに決まっています・・・ 「良寛さま、お客さまですょ」 引き戸を明けて、二人が立つと、 「今日は、まるで盆と正月のようじゃな」と幼げに嗤っていらつしゃる。その眼のなんと澄んでいらっし ゃる事か、吸い込まれそうです。 「邪魔者は退散退散」無邪気に気を使う。 なんと言ういい人たちなのでしょうと感心する。 「さあさ、お上がり、囲炉裏の近くへ」 私は初めて良寛さまの声を聞いているのに何度も何度も聞いた声のような気がしている。 「はい」 「この様に美しい比丘尼を見るのは初めてじゃ。ほんに美しいな」、少しはにかまれる。その動作がま たいじらしいと映る。 もっともっと「貞心は美しい」と言ってください。もつと・・・。言われれば言われるほど美しく咲きましょう 。 良寛さまに私の輝きを魅せなくては・・・。 私はじっと良寛さまを見る。夜空に瞬く多くの星の中から一つだけ見付けて目を据えて見るように・・・ 。 「やっと捕まえた!」と胸の内で言葉を落とし、 「初めてお目にかかります。長岡は福島閻魔堂の貞心でございます」 「ああ、この、わたしは、りょうかん、です」 なんと言う汚れのない面差しか、その剃り落としたような頬に少し赤みが射している。痩せた身体がお 労わしい。 「よくぞ来られた」、手持ち無沙汰の手が囲炉裏端に置かれた薪を焼べられている。 目と目が合ってしまう。 「睨めっこしましょ、負けたら・・・」 負けません。十三年間待ちに待ったのですよ今日の今を・・・ 「貞心さんと言ったかな、あなたはなかなか芯の強いお人じゃな」 穏やかに言い、 「ああ、そうじゃ、あなたは、お酒は・・・」 「はい。頂きます」 「はっきりしといていいな、それが一番じゃな」目が細く、花びらを閉じるように・・・。笑顔がなんと可愛 いのでしょうか。 「冬のいほりで一人で過ごすにはお酒が・・・。私は煙草も頂きます、閻王寺の庵主さんが好きだった もので、ついつい・・・」 女も生身の人間ですょ。男も欲しけりゃ、お酒も、煙草もと言おうとしましたが・・・。 「それでは少し頂きながら・・・」 良寛さまは白い徳利を持ち上げて言う。 「これから嫁ぐというのなら別じゃが、好きなものは好きなもの。自由にやりなされ」濁酒をすすめてく れる。 「美味しい、こんなに美味しいお酒を頂くのは初めて」 「わたしは、酒のためにめし屋の品書き、商家の看板を書きました」 そんな他愛無い言葉のやり取りの後、 「あなたもご苦労をなさったそうですな」優しい声音が心に沁みます。 「でも、その甲斐があって良寛さまとこうして・・・。縁でしょうか?」 「さあ、あなたが縁と言うのなら、私にとっても・・・」 「おほほ、そうで御座いますわね・・・。ここのお内儀さまに私のことは色々と・・・。私は悪い女でござい ます」 「悪いと言う人に悪い人はおりませんな」嗤われて・・・囲炉裏の火から明かり取りの方へお顔を・・・ 話が弾んで、逢ったら一番最初に聞くことは、それから・・・。此処までの道すがら考えて参りましたの に、すっかり忘れています。 話が途絶えると、良寛さまはお筆をおとりになり、紙へ走らせます。 なんと言う達者な文字か、今まで書いたものは見たことが御座いました、書いているところまで見せて 頂けるとはなんと言う幸せなことでしょう。 「あなたもどうかな」今まで手にしておられた筆を私に差し出す。 「それでは厚釜しくも・・・」と筆をとり思いの丈を文字に変えます。 「ほほ、小野の道風かな、見事じゃな」、歌を詠まずに字面へと交わします。 きみにかくあいみることのうれしさも まださめやらぬゆめかとぞおもふ ゆめのよにかつまどろみてゆめをまた かたるもゆめもそれがまにまに お筆を返すとすぐに返歌を・・・。 「ああ、すっかりと忘れ取りました。肌着を、手毬をありがとう」 なんだか、歌の心をはぐらかされたようです。 きっと、書いてしまわれて、ああしまったと思われ、消す事が出来なくてお困りのように感じられます。 はっきりと、私に逢えて嬉しいと、おっしやいませ、と目で迫る。 「私は、良寛さまの・・・」 驚いています。私が私の大胆な心に・・・。 なんと言うことでしょう。 口下手の肌の色をすぐに赤らませて恥じらう私が、良寛さまの前で平然としておられ、その上、すらす らと、懐いを口にしている。 これは、私のせいではない。総て良寛さまの広い心に吸い取られているのだと感じる。 私は生まれてきたことを素直に有り難いと思う。三十年間の過去など良寛さまへの道程・・・今がある ことを真実嬉しいと感じる。 「なにかな」と問ってらっしゃる。 「私が、朝のお勤めで何をお祈念したか知りとうは御座いませんか」 少しお酒を頂き過ぎたのでしょうか、頬と身体が燃えている。囲炉裏の照り返えの火が余計に大胆な 言葉を・・・。 「さてな、私など・・・」と頭をお掻きになられる。たぶんお勤めなど致されておられないのだと思う。 「良寛さまのとのよい縁がありますように」 「なんと言う、私の戒語に愛語を読まれたろうに・・・」 「はい。良寛さまが書かれたということは、そのような比丘尼がいたからで御座いましょう」 「これは、また、それは、なければ戒めなどいらぬというのじゃな。そう言うことじゃな」と愛想を崩され る。 「何事も成す儘に、それが御仏の教え、戒語、愛語は若かった頃書いた」 歌のこと、御仏のこと、書のこと色々と話が尽きませぬ。 薪を囲炉裏に焼べ、二人で濁酒をニ升空け・・・。 良寛様はすっかりお酔いになられ、ごろんと横になられる。 わずかの薪を囲炉裏に重ね、じっと良寛さまの寝顔を見る。 「人が生きて何を躊躇うことがあろうかな、良いの悪いのは世間が決めることではのうて、自分の責 任なのじゃな。総てをお仏はお許しになる。何事も心が決めて始まるのじゃな」 と仰つておられるように・・・。 私は、布団を出して良寛さまに掛け、法衣を脱ぎ捨て良寛さまの中へ入る。 「私は先に行くから後で来られよ。それまで待つとしょう」 いつか、良寛さまが私に下されたお言葉、その時どんなに嬉しかったことでしょ う。 この様な懐いを毎日毎日綴っています。 君や忘る道やかくるるこのごろは 待てど暮らせど訪れのなき 良寛さまは目を患いになり、下痢が酷くなったという報せが届いたのは・・・。塩入り峠は雪の下、お側 にと逸る懐いを重ねても溶けません。 良寛さまのお元気なお顔が見たいと気がせくけれど、何も出来ない冬籠もり。 寒の水を被りのご祈念も、長岡から島崎へは届きませぬか、とお仏に縋り・・・。私の願いが適ったの か・・・。 能登屋から私を迎えに来て下さり、転がるように良寛さまのお側へ・・・。 まるで産まれたばかりの赤子のように、涎れを垂らされ、お襁褓をなさって・・・。私は女として子を成し たことがありません。子を成すように・・・。良寛さまは私の赤子。涎を拭き、お襁褓を代え、暖かい手 拭で身体を拭いてあげる。 「綺麗になって気持ちがいい」お顔は嗤っていらっしゃるけれど弱いお声で言う 。 「もう心配はいりません、貞心がお側に着いておりますから」 「有り難いな、有り難いな」手を合わされる。 そんなお姿はまるで尊い御仏のよう。その手の上から私は両の手が包みます。 こんなに、まるで骨の上に一枚の薄い肌が・・・。 「貞心さん、歌も、書も、水仕事も習ってはならん。創るのじゃ、自分のものをな。押掛けの弟子への 最後の言葉じゃ」少し微笑んでそう言われる。 その教えが私への・・・。いいえ、嫌でございます・・・嫌で・・・ 息の細くなられた良寛さまにもっともっと言葉を頂きたくて・・・お声を掛けて頂きたくて・・・ 「貞心さん、この世は総て夢、夢に生き、夢に遊び、 この良寛、貴方のお陰で好い夢が見られた」 生き死にの界はなれて住む身にも 避けぬ別れのあるぞかなしい と耳元でうたうつらさ・・・それに応えるかのように・・・ 蒲団の上に座ろうと為さり、私が抱き起こして・・・ 散る櫻残る櫻も散る櫻・・・ 囁くように呟かれ、そして穏やかに・・・ 良寛さまは・・・ この世のお人のあらゆる悩みや苦しみをみんな背負われて・・・ 何もそこまでなさらなくても・・・人の悩みや苦しみは塩入り峠の雪と同じで春が来れば・・・ いま、この貞心、人の生きるということの尊さが・・・ 良寛さま・・・あなた・・・ 「なぜに、なぜに、死にとうない、死にとうない」と未練な言葉を・・・。 どうせなら、 「貞心ょ、一緒に死のうと言うては下さらなかったのです」 一人、貞心の明かり。 裏を見せ表を見せてちる紅葉 幕 N 良寛は天保二年一月六日、貞心、弟の由之に見守られながら円寂なされた。七 十四歳であった。貞心尼は良寛との交歓、交流を、良寛の亡き後四年間で「は ちすの露」として書き残した。貞心は明治五年七十五歳で良寛の下へと旅立っ た。  ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

|